〜絵手紙の用具について〜

| 絵手紙は数年前からブームになっているので、実際に描かれている方も多いかと思いますが、 「絵手紙って何?」とおっしゃる方もいると思いますので、まず使う用具等について書いてみます。

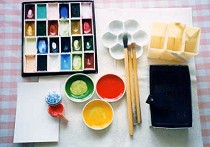

使われているオーソドックスな用具を紹介しますね。 下の写真は、実際に、まゆたろうが使っているものです(^^; |

|

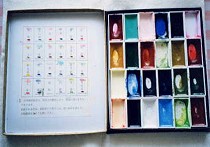

・左上より、24色セットになっているのが、顔彩(がんさい)。 日本画用の絵の具です。画仙紙ハガキによく合います。 12色セットや、16色セットなども売られていますし、 よく使う色は、なくなるのが早いので、バラ売りしているのを 購入するとよいです。 私も、ご覧のとおり、バラ売りのを、いくつか持っています。 (手前の、3つある丸い皿の分) セット売りの顔彩は、箱の裏に、色名が書いてあるので、 そこに、薄めの色、濃い目の色をつけておくとベター。 というのも、顔彩は、見た目の色と、実際の色が、 かなり違うからです。 ・顔彩のとなりにあるのが、梅皿。陶器のパレットですね。 ・右下にあるのが、硯、と、墨。 硯は、書道用の、安いものでOK。 墨は、書道用の油煙墨を使うのではなく、青墨(せいぼく)を 使います。別名、松煙墨ともいいますが、 淡い色合いで、顔彩と、とてもマッチします。 また、墨液タイプのものもありますが、時間がかかっても、 磨る墨のほうが、よいです。 ・左下にあるのが、画仙紙ハガキです。官製ハガキは、 表面がすべるので、絵を描くには適しません。 本画仙、和画仙とありますが、メーカーによって、 かなり違うので、あとは、自分の好みで。 ・ハガキの上にちょこんとのっているのが、印泥(いんでい)と、 印。 絵を描いたあと、最後に印を押すと、とても、絵が引き立ちます。 印は、消しゴムと、カッターナイフで、簡単に作ってしまいましょう。 ・筆は、墨で輪郭を描くもの1本と、 彩色用の筆を何本か用意するとよいです。 ・あとは、水入れや、下敷き(まゆたろうは、白いフェルトを 使っています)などを用意すると、準備OK。 |

|||

|

これが、まず基本です。 どうしても、最初は、小さく小さく描いてしまうのですが、 野菜や果物の場合でしたら、ヘタの部分から描き始めます。 そこから描き始めると、自然と大きく大きく描くことができます。 |

|||

|

います。 子どものころから使いなれた、クレヨン、色鉛筆、 水彩絵の具・・・。 なかでも、水彩色鉛筆は、セットで持っていると、 けっこう便利です。 |

|||

|

←色鉛筆に形の似た、ダーマトグラフ (左側の写真の左3本)も、 手軽に、輪郭を描くことができるので、 黒を1本持っていると 重宝します。 |

|||

|

文具店や、画材店、書道用品を扱っている店等で、 探してみてくださいね。 写真の土佐和紙のハガキは、旅先で購入しました。 <切手にもこだわってみる> 最近は、郵政省も、きれいなデザインの切手を ひんぱんに発行していますから、 それらをペタンと貼って、出してみるのもおしゃれです。 ただし、センスのいい切手は、80円に多いですね。 もうちょっと、50円にデザインのいいのがあればなあ・・・。 50円のアトムや、ドラえもん切手も出してほしいですね(^^) |

|||

|

←まゆたろうが、人から頂いた絵手紙 | |||

|

←まゆたろうが、描いた絵手紙 実際は、ほとんど人に送ってしまって、 手元には、あまり残してないです。 |

|||

|

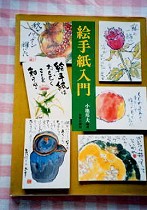

”絵手紙”に関する本を手にとることができます。 私が絵手紙を始めたころに購入したのは、 ←小池邦夫先生の「絵手紙入門」(日貿出版社刊)。 実際に、NHK学園の通信教育講座のテキストとしても、 少しアレンジして使われています。 こういった本には、絵手紙の用具や描きかたについても 詳しく載っていますので、私があれこれ書くよりも、 実際見ていただくほうが早いのですが・・・(^^; |